皆さんはご自身の資産の管理はどのようにされていますでしょうか?

投資をしていると、株式や債券等、様々な金融商品を保有している方も多いと思います。そうなると、それぞれの金融商品は複数の証券口座で保有する事になり、その管理をエクセル等で自分でやろうとすると非常に煩雑です。

そこで今回は、米国株やETF、仮想通貨など様々なアセットを保有している私が使っている資産管理アプリの「43juni」をご紹介します!

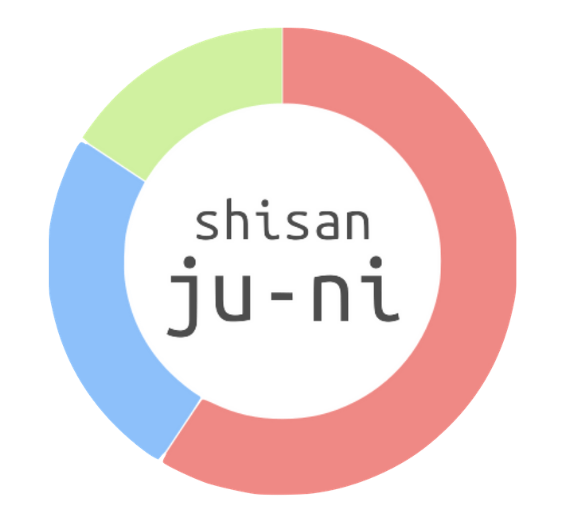

43juniはPC、スマートフォンからブラウザ(SafariやGoogle Chrome、Microsoft Edgeなど)上で利用可能な資産管理サービスで、このアプリだけで資産の総額や損益やポートフォリオの各アセットの割合、配当金まで管理できる優れものです!

複数の資産や得られる配当金・分配金の管理を1つのアプリで行いたい方にはおすすめのアプリです!

43juniとは?

日本株・米国株・FX・仮想通貨に対応。 資産推移から、アセットアロケーション、配当金まで、個人投資家の金融ポートフォリオを 直感的に把握できるWebサービスです。

43juni

43juniはしよさん(Twitter:@pocco_ap)という方が個人で開発されたサービスで、すでに1万人以上のユーザーが利用しています。

自身が保有している株式やETFなどの資産を43juniに入力しておくことで、以下のような機能が使用できます。ちなみに、日本円や米国ドルに限りますが、現金も入力する事が可能です。

- 株価の自動取得

- 保有資産の総額表示

- 保有資産の損益計算

- ポートフォリオのグラフ作成

- 年間配当金(米国株は月ごとの配当金)の計算

- ウォーターフォールチャートやヒートマップを始めとする様々なデータ表示

なんと、これらの全ての機能が無料で使えます!

43juniのメリット

無料で使える

43juniは無料で全ての機能が使えます。(ただし、広告が表示されます。)

世の中には有料の資産管理サービスもありますが、資産管理のためにお金を使うのはナンセンスだと考えているので、無料で使えるのはありがたいです。

広告も表示されますが、サーバーの維持費や株価のデータ購入をされている事を考えると仕方のない部分かなと思います。

無料で優良なサービスを提供してくれていますので、素直にありがたいです。

投資信託も管理できる

投資信託も手動となりますが管理することができます。

詳しくは以下の記事で解説しています!

配当金が把握できる

配当や分配金を重視する私としては、配当リターンの管理ができる機能が必須です。

私もいろいろな資産管理アプリを試していますが、配当金まで管理できるサービスはそう多くありませんでした。

43juniは、投資資産総額に対して配当リターンが一目で確認できるので非常に重宝しています。

地味に嬉しい機能として、税引前・税引後表示も切り替えられます。

私のように、配当リターンの管理をされたい方にはオススメできます。

スマートフォンでアプリのように使える

スマホのブラウザから「ホーム画面に追加」をすると、アプリのように動くように作られています。

そのため、スマホのホーム画面からワンタップで利用できます。

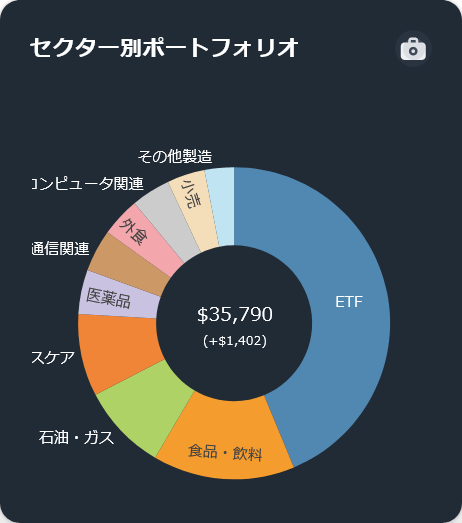

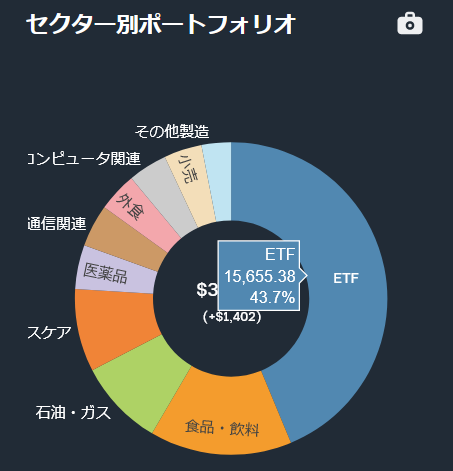

セクター比率が一目で分かる!

ご覧の図のようにETFを含む個別株のセクター毎の保有比率を円グラフで表示してくれます。

それぞれの項目にマウスオーバーするとパーセンテージが表示されます。ポートフォリオのリバランスに重宝しています。

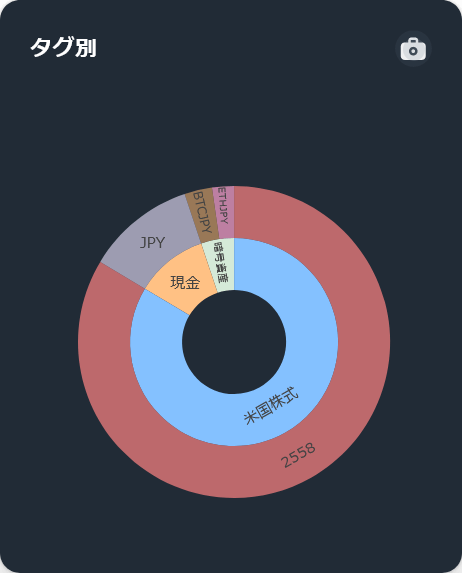

タグ別に管理ができる!

それぞれのアセットに任意のタグを紐づけて管理することも可能です。

工夫次第で色々できそうですが、上図はシンプルにアセットクラス別にタグ付けしてみました。

これを見て、「暗号資産比率高いからボチボチリバランスするか~」みたいなことが客観的に見て取れます。

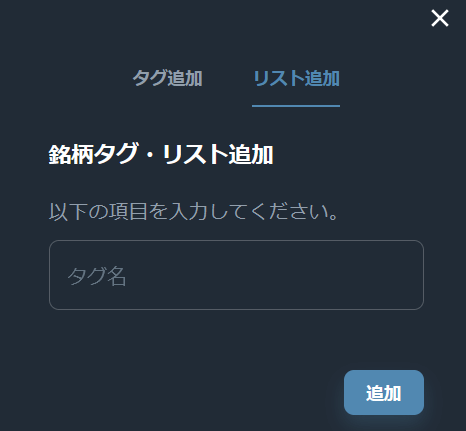

タグ付けの方法も簡単で、保有銘柄の赤枠をクリックして、任意の名前のタグを作成して選択するだけです。

様々な資産を保有されている方は重宝する機能ですね!

43juniのデメリット

広告が表示される

既述ですが、43juniには広告が表示されます。

しかし、そのデメリットを補って余りあるほど高機能なので、私は問題視していません。

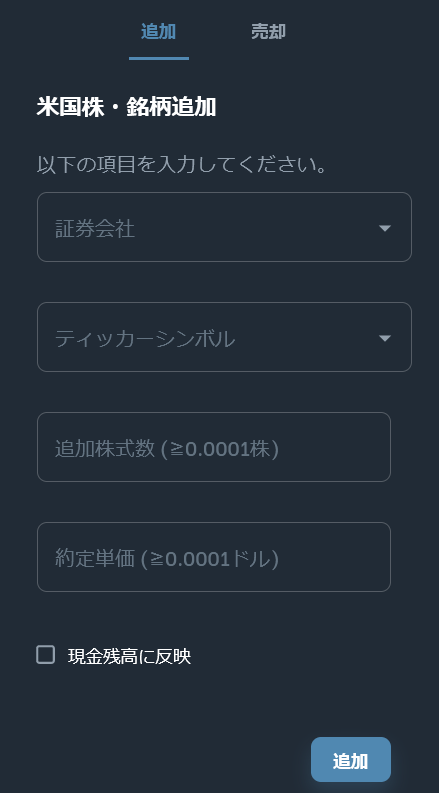

資産は全て手入力で行う

セキュリティ面から一概にはデメリットとは言えませんが、43juniは証券会社との連携機能は搭載されていません。

そのため、以下のような画面で手入力する必要があります。

米国株を例にしますと、1つの銘柄につき売買する度に入力しなければなりません。

- 証券会社

- ティッカーシンボル(日本株の場合は証券コード4桁の数字)

- 株数

- 取得価格

個別株を多く保有されている方や、頻繁に売買される方はこの手間が面倒に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

このため、証券会社と連携して自動でデータを抽出して欲しい!という方にはデメリットになるかと思います。

よくある質問

43juniのよくある質問を抜粋して掲載しています。(2022年8月12日時点)

# よく分からないけど、うまく動きません。

画面をリロード、ログアウト、などなどお試しください、

# 画面が真っ白になります。

43juniのCookie削除で解決するケースがあるようです。

https://twitter.com/pocco_ap/status/1388662542969446403

# 銘柄追加ができません。

銘柄コード / ティッカーシンボルを入力した後、リストから選択してください。存在しないコードやおかしな値を弾くために制限をかけています。

そもそもリストが表示されない場合、再ログインをお試しください。また、2021/4/3のリニューアル以降に会員登録された方で、こちらの事象が解決しない場合は、お手数ですが別のアドレス等で再度会員登録をお願いします。

# 投資信託の価格は自動更新されないのですか?

投資信託の基準価額データを取得できないので、対応予定はありません。逆に個人開発で投資信託や株価そのものの表示に対応しているアプリって、どこからデータを持ってきているのか気になります・・・。

# 日本株の権利日別配当グラフはなぜないのですか?

日本株のデータ取得元で対応していないので、現在のところ対応予定はありません。配当の機能はおまけ程度で見ていただけると幸いです。

# 仮想通貨の新規銘柄(IOSTなど)はできないのですか?

データを購入しているサイトで対応していないので追加できません。ただし、定期的にウォッチはしています。

# スマホアプリにならないですか?

スマホのブラウザから「ホーム画面に追加」をすると、アプリのように動くように作っています (PWA:Progressive Web App)。ストアからネイティブアプリとしての配信は、現在予定していません。

# 利用料金は?

サービス利用は基本無料です。広告からの細々とした収益と、支援者の方々のご支援のおかげで成り立っています。いつも応援ありがとうございます!

まとめ

今回は資産管理アプリの43ju-niをご紹介しました。

証券口座から自動連携できない点は人によってはデメリットとなるのですが、それ以上のメリットが大きいアプリだと思っています。

特に高配当株投資をされている方はおすすめです!

コメント