物価上昇や円安が続くなか、「このまま現金を持ち続けて大丈夫なのか」と感じる人が増えています。インフレが進むと、同じお金でも買えるものの量が減り、実質的に資産価値が目減りします。

一方で、株式や不動産、金などの「インフレに強い資産」をうまく組み合わせれば、資産を守るだけでなく、インフレを味方につけて増やすことも可能です。

本記事では、インフレに強い投資の基本的な考え方から、代表的な資産の特徴、そして実際の運用ステップまでを体系的に解説します。

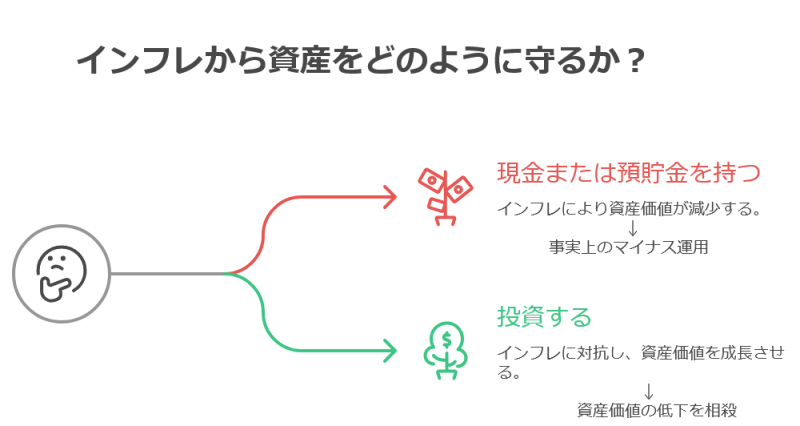

なぜ「インフレ対策として投資」が必要なのか

インフレとは、モノやサービスの価格が上昇し、お金の価値が相対的に下がる現象です。たとえば年率2%のインフレが続けば、10年後には同じ100万円で購入できる量が実質約82万円分に減少します。つまり、現金や預貯金を持っているだけで、資産価値は確実に目減りしていくということです。

特に近年の日本では、エネルギー価格や食料品の上昇、円安の影響により「緩やかなインフレ」が常態化しています。こうした環境では、利息のほとんど付かない銀行預金に資産を置いておくことは、事実上のマイナス運用に近い状況といえます。

一方で、インフレに強い資産に投資すれば、インフレ。

インフレ下で価格が上がる資産(たとえば株式・不動産・金など)を保有することで、物価上昇に伴う資産価値の低下を相殺しやすくなります。

インフレ対策とは、単に「お金を減らさない工夫」ではなく、実質的な購買力を維持・拡大するための資産設計です。将来の生活コスト上昇に備えるうえでも、投資による資産防衛の仕組みを早期に作っておくことが重要です。

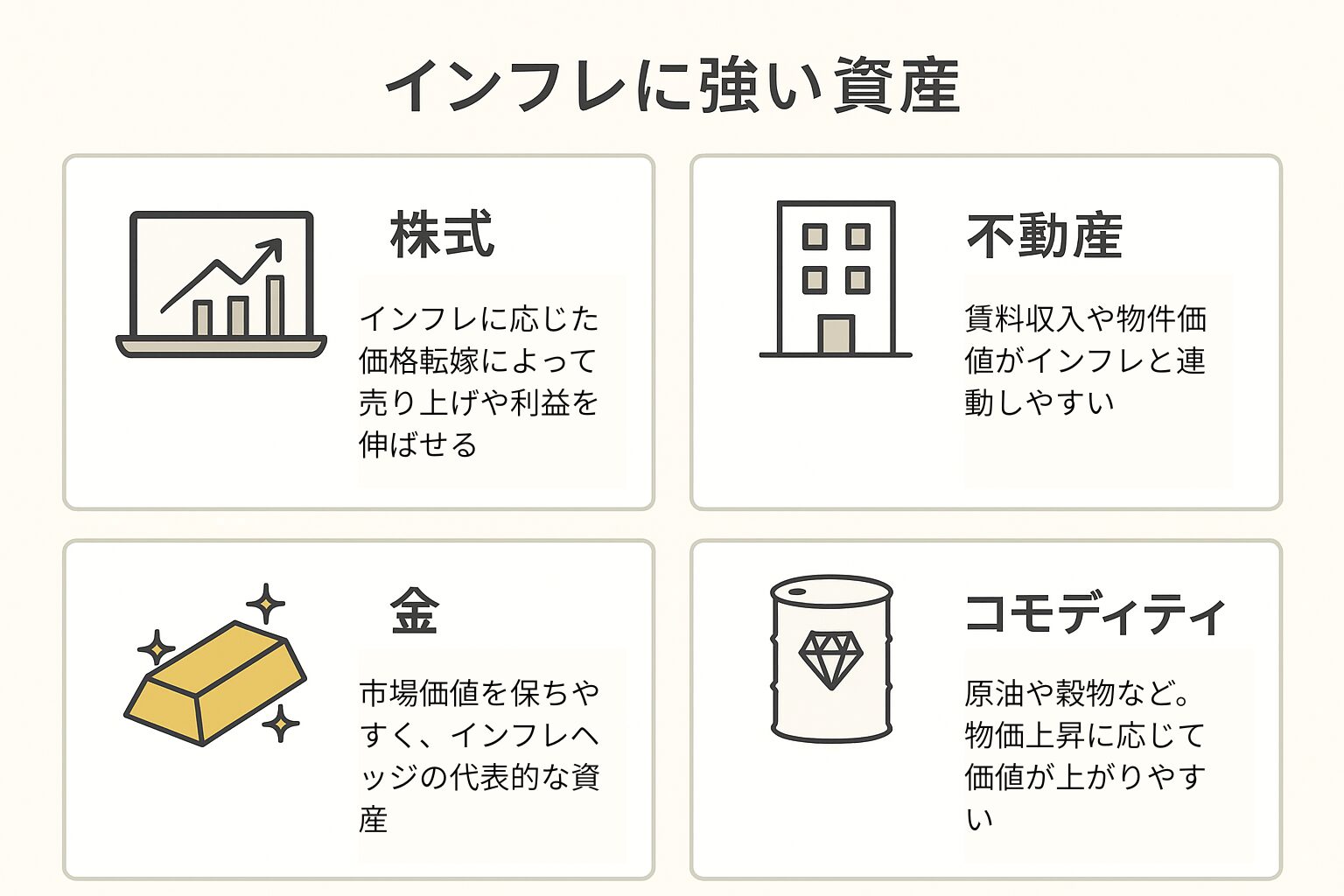

インフレに強い資産の特徴と具体例

インフレに強い資産には「物価上昇に伴って価値が増す資産」「企業業績や賃料収入に連動する資産」です。ここでは代表的な資産ごとに具体例を挙げます。

株式

株式は、企業の業績がインフレに応じて売上や利益を伸ばせる場合、資産価値が維持・増加します。特に生活必需品やエネルギー関連の企業は、価格転嫁力が高く、物価上昇の影響を吸収しやすい傾向があります。

株式投資を通じてインフレに強いポートフォリオを作る場合、高配当株や連続増配銘柄を組み入れることで、現金収入も確保しつつ資産防衛が可能です。

株式を保有する方法は、証券口座から個別株、またはETFや投資信託を使って分散投資するのが効果的です。

たとえば、eMAXIS Slimシリーズの全世界株式(オルカン)や 米国株式(S&P500)などのインデックス投資信託を活用すれば、企業全体の利益成長を取り込みながら、長期的なインフレ対策となります。

また、米国の高配当ETFであるHDVやVYMは、エネルギー・生活必需品などインフレに強い業種を多く含み、安定した配当収入を得やすいです。

株式の魅力は、物価上昇に伴って企業の売上や利益も増えるため、実質的に購買力を維持できる点にあります。

不動産

不動産は、賃料収入や物件価値がインフレと連動しやすく、長期保有により実質的な資産価値を維持できます。特に賃料の改定や物件再評価によって、インフレの影響をある程度吸収できる点が強みです。

不動産は現物で購入すると多額の資金が必要になりますが、REIT(不動産投資信託)を活用すれば、少額から賃料収益や物件価値の上昇の恩恵を受けることができます。

たとえば、日本国内ではJ-REIT、海外では米国REITなどが代表的です。REITは保有する不動産から得られる家賃収入や売却益を投資家に分配する仕組みであり、賃料改定によってインフレの影響を受けにくい特性があります。

物価上昇局面では実物資産の価値が上がりやすく、結果としてREITの分配金が増えるケースもあります。

金

金は、通貨価値が下がる環境でも市場価値を保ちやすく、インフレヘッジの代表的な資産です。株式や現金と相関性が低いため、ポートフォリオに組み込むことでリスク分散効果も期待できます。

金は現物を購入することも可能ですが、保管や盗難リスクを考えると、ETFや積立を利用する方が合理的です。

たとえば、SPDRゴールドシェア(GLD)は金価格に連動する代表的なETFで、国内では純金積立サービス(三菱マテリアル、田中貴金属など)を利用することで、少額からコツコツと金を保有できます。

金は配当や利息を生みませんが、通貨価値が下がる局面で価値を保ちやすく、ポートフォリオ全体の安定性を高める効果があります。

コモディティ

原油や穀物などのコモディティも、物価上昇に応じて価値が変動するため、インフレヘッジとして活用できます。金と同様に、株式や現金だけの構成よりも資産全体の安定性を高める役割があります。

個人投資家が直接先物取引を行うのはハードルが高いため、ETFや投資信託を活用するのが現実的です。

たとえば、Invesco DB Commodity Indexやiシェアーズ商品ETFなどは、複数のコモディティに分散投資できる仕組みになっています。

金と同様、コモディティは株式や債券との相関が低いため、インフレ下でもリスク分散を実現できます。

インフレに強い資産をどう保有するか

ここまで見てきたように、株式・不動産・金・コモディティは、いずれもインフレに対して強い特徴を持ちます。しかし、これらを実際にどのような形で保有すればよいかを理解しておかないと、リスクやコストの面で不利になることがあります。

インフレに強い資産をバランスよく保有するには、複数の資産クラスを扱える「証券口座」で統一管理するのが最も効率的です。

株式、REIT、金ETF、コモディティETFのいずれも、国内の主要ネット証券(SBI証券、楽天証券など)を通じてワンストップで購入・運用できます。

証券口座にまとめることで、資産全体のリバランスや評価も簡単になり、為替リスクや税金の管理も一元化できます。

まとめ

インフレは、現金や預貯金の価値をじわじわと削る一方で、資産の持ち方によっては「資産形成の追い風」にもなり得ます。

物価上昇とともに価値を伸ばす資産(株式・不動産・金・コモディティなどを)うまく組み合わせれば、購買力を守るだけでなく、実質的な資産成長を実現することが可能です。

証券口座をお持ちでない方はまずは証券口座の開設をすることをおすすめします。

コメント