こんにちは!むーです。

株式投資で配当を重視する人は多いですが、単に「利回りが高い銘柄」を選ぶだけでは、長期で資産を増やすのは不十分です。

重要なのは将来の配当の伸びを見極める「増配率」です。増配率を意識することで、買ったときは同じ利回りでも10年後、20年後の資産形成に大きな差が出ます。

本記事では、増配率の考え方と具体例をわかりやすく解説し、配当株投資で長期的に資産を育てる方法を紹介します。

増配率とは?

まず、配当株投資でよく聞く「配当利回り」と「増配率」の違いから整理してみましょう。

配当利回りは、株価に対してどれだけ配当がもらえるかを示す指標です。例えば、A社の株価が2,000円で1株あたりの年間配当が60円なら、利回りは3%となります。

ですから、このA社の株を100株保有していたら、配当60円×100株=6,000円の年間配当が貰えます。(税金は考慮していません。)

一方、増配率は、前年の配当と比べて、どれくらい増えたかを示す指標です。例えば先ほどのA社の去年の配当が50円、今年が55円なら、去年から5円増配しているので増配率は+10%です。

つまり、利回りは「いま」の水準を示す数字で、増配率は「これからの伸びしろ」を表す数字です。

なぜ長期投資で増配率が大事なのか

増配率は「これからの伸びしろ」を表す数字です。長期投資で重要なのは、毎年の配当が少しずつ増えていくことであり、これが将来のリターンを大きく左右します。

例えば、同じ利回り3%の2つの銘柄があったとします。

- A社:毎年5%ずつ増配

- B社:ほとんど増配なし

10年後には、A社の配当はおよそ1.6倍に増えるのに対し、B社は横ばいにとどまります。つまり、取得価格ベースで考えるとA社の利回りは3%→約4.9%まで育つのに対し、B社は3%のままとなります。

このように、増配率の推移を見ることで、「将来の配当の姿」を下記のようにある程度予測する事が出来ます。

- 増配率が安定して高い → 業績成長が続き、株主還元にも積極的

- 増配率が鈍化している → 成長が頭打ちになっている、内部留保を優先している可能性

- 増配率がマイナス(減配) → 業績悪化や財務負担によるサイン

つまり、配当株投資では「いまの利回り」だけでなく「配当がどう育っていくか」を見ることも大切なんですね。

ただし注意点として、増配率を見れば減配リスクを下げられるとは言えますが、減配を完全に避けられるわけではありません。業績や経営環境が大きく変われば、増配実績が長い企業でも減配や無配に踏み切る可能性はあります。

私が考える増配率の目安

では、実際にどれくらいの増配率があれば「良い」と言えるのでしょうか。

ひとつの考え方として、インフレ率を上回る増配率を目安にするのが現実的だと思います。理由はシンプルで、インフレによってお金の価値が下がると、同じ配当金額でも配当収入の価値は落ちてしまうからです。

例えば、インフレ率が2%の環境で、配当が年平均1%しか増えていなければ、投資家が受け取れる「生活を支える力」としての配当は実質的に目減りしていることになります。

逆に、年平均4〜5%以上の増配率を長期的に維持できていれば、インフレを差し引いても配当の実質的な価値は増していくことになります。

もちろん、増配率は企業の業績や戦略次第なので、常に高水準を維持するのは簡単ではありません。ですが、インフレを考慮に入れながら「少なくとも物価上昇に負けない伸び」を目指すことが、長期投資の視点では大切だと考えています。

私が考える増配率の目安は3~5%で合格点。5%以上なら「優良増配株」といえる水準ではないでしょうか。

3社の増配実績を比較してみる

ここまで「増配率が長期投資で大事」という話をしてきました。

では実際に、日本株を代表する増配企業をいくつか見てみましょう。

今回取り上げるのは次の3社です。

- 花王(4452):日本企業の中でトップクラスの「連続増配記録」を持つ

- 三菱HCキャピタル(8593):安定した業績と堅実な増配を続ける金融株

- 伊藤忠商事(8001):直近10年で急成長し、大幅増配を実現している総合商社

この3社を比べると、同じ「増配企業」でも特徴がまったく違うことが分かります。

5年間のCAGR(年平均成長率)を比較する

では早速3社の5年間の増配率のCAGR(年平均成長率)を比較します。

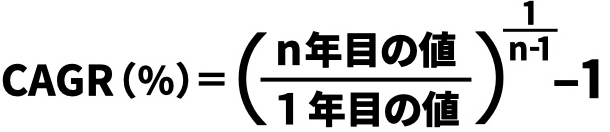

CAGRは、「Compound Annual Growth Rate」の略で「一定期間における数値の年間平均成長率」を示す指標です。ここでは、直近5年間の配当成長を年平均に換算して比較します。

| 年度 | 花王 | 三菱HCキャピタル | 伊藤忠商事 |

|---|---|---|---|

| 2020 | 140 | 25 | 85 |

| 2021 | 144 | 25.5 | 88 |

| 2022 | 148 | 28 | 110 |

| 2023 | 150 | 33 | 140 |

| 2024 | 152 | 37 | 160 |

| CAGR(5年) | 0.82% | 4.00% | 6.53% |

結果の考察

ファンダメンタル要素は触れず、あくまで増配率のデータから3社を比べてみると、それぞれの企業は以下のような評価ができます。

花王:0.82%

140円から152円へと配当をわずかに増やし、5年間のCAGRは0.82%にとどまります。確かに「連続増配年数」という観点では日本屈指の実績を誇りますが、直近5年だけを見るとほぼ横ばいで、伸びは非常に控えめです。

「増配率の観点」から評価するなら、物足りなさを感じざるを得ない水準といえるでしょう。

三菱HCキャピタル:4.00%

25円から37円へと増配し、5年間のCAGRは4.00%。数字としては目立たないものの、安定して積み上げている印象があります。こうした着実なタイプは、長期で持つほどじわじわ効いてくる可能性があり、堅実な投資先といえるでしょう。

伊藤忠商事:6.53%

85円から160円へと大幅に増配し、5年間のCAGRは6.53%と高水準です。業績の伸びと株主還元姿勢の強さが数字に表れています。ただし、「たまたま好調だった5年間」だったのかもしれないという側面も否めません。今後も同じペースで伸び続けると考えるのは楽観的かもしれませんが、それでも株主還元に積極的な企業姿勢は評価できるでしょう。

結果のまとめ

今回の3社を比べると、同じ『増配企業』でもスタンスが大きく違うことが分かります。

- 花王:連続増配の安心感はあるが、直近の増配ペースは停滞気味

- 三菱HCキャピタル:派手さはないが、安定してコツコツ伸ばしている

- 伊藤忠商事:直近5年は高い増配率を実現し、株主還元に積極的

長期投資では「利回り」とあわせて「増配率」を見ることで、その企業の配当の将来像をより立体的に捉えられるといえます。

まとめ

配当株投資というと、つい「いまの利回り」に目が行きがちです。

でも長期で資産を育てたいなら、「これから配当がどう伸びていくか」を示す増配率をあわせて見ることが大切ではないでしょうか。

今回取り上げた3社を比べてみても、同じ「増配企業」といっても歩みは大きく違いました。このように、企業ごとの増配率の違いを見るだけでも、将来の配当の姿が少し見えてきます。

もちろん、どの企業にも業績次第で減配のリスクはあります。ですが「インフレに負けない増配を続けられるか」という視点を持っておくことで、より納得感のある投資判断ができると考えます。

配当株投資を考えるときには、利回りとあわせて増配率もチェックしてみてくださいね。

コメント